2025 Ine Van Hoyweghen

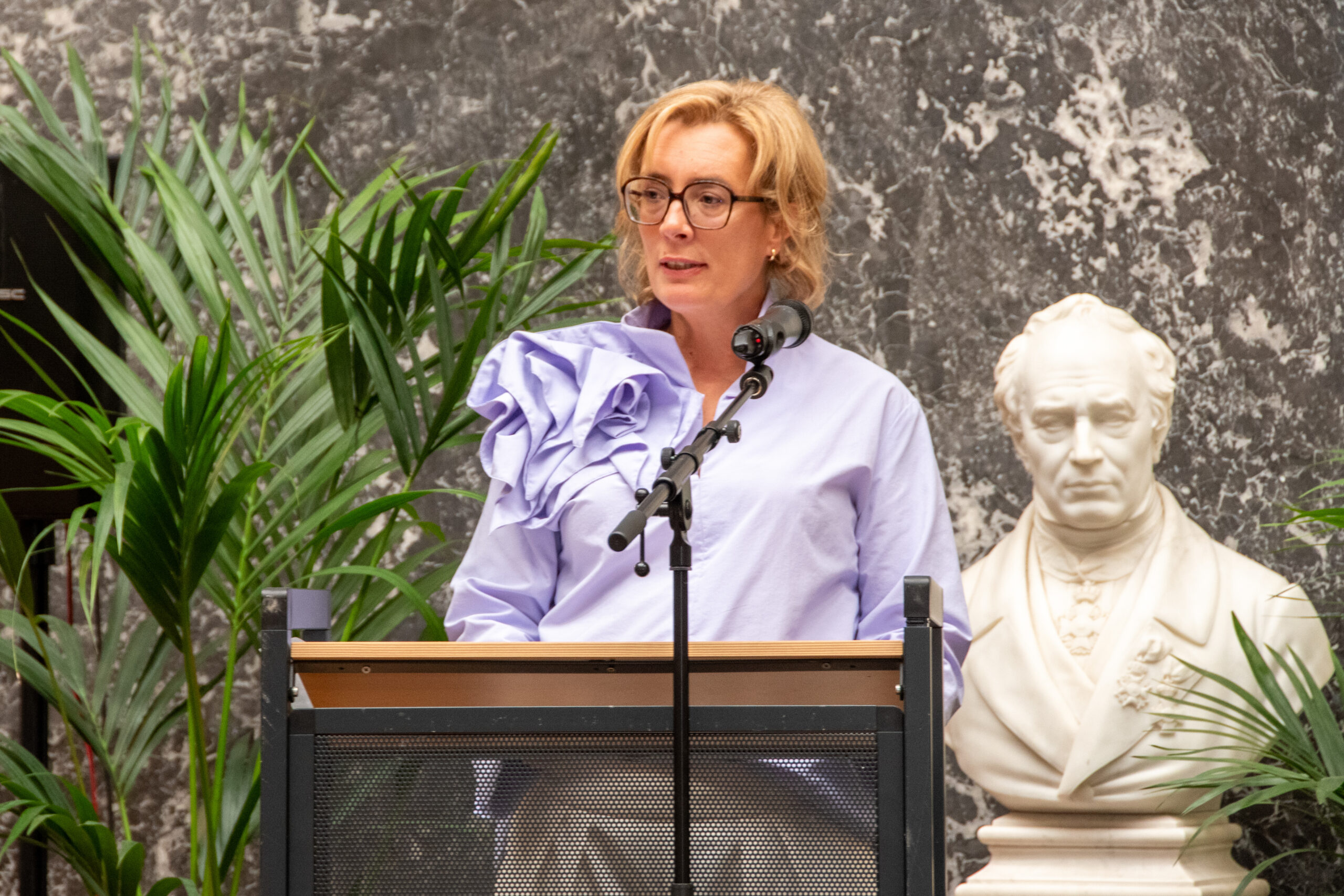

Ine Van Hoyweghen

Humanities

Professor of sociology at the Katholieke Universiteit Leuven

Director of the Life Science & Society Lab.

Career – Research – Jury report

Her Career

Ine Van Hoyweghen est née en 1976 à Bruges, en tant que deuxième fille dans une famille de trois enfants. Après des études de latin-mathématiques à Genk, elle entame une formation en Sciences politiques et sociales à la KU Leuven. Lors de sa dernière année, elle participe à un échange Erasmus à l’Université de Bologne, où son intérêt pour la relation entre la science, la technologie et la société se développe. Dans son travail de fin d’études en sociologie, elle étudie les défis sociaux posés par la société du risque, sous la direction du Prof. Frans Lammertyn.

En octobre 1999, elle entame sa recherche doctorale comme aspirante FWO à la KU Leuven, sous la direction des Professeurs Rita Schepers et Klasien Horstman. Fascinée par l’impact social des innovations technologiques dans la médecine et les soins de santé, elle se concentre sur le domaine de la sociologie médicale avec une recherche sur l’utilisation des tests génétiques dans le monde des assurances (vie). Elle passe la dernière année de son doctorat en tant que boursière Marie Curie à l’unité Science and Technology Studies (SATSU) de l’Université de York (Royaume-Uni), sous la supervision du Prof. Andrew Webster. C’est là qu’elle découvre le domaine des Science & Technology Studies (STS), qui déterminera l’orientation de sa future carrière de chercheuse.

En 2004, elle obtient son doctorat et elle devient chercheuse postdoctorale à l’Université de Maastricht (Pays-Bas) dans le cadre du programme MC Genomics du NWO, qui s’attache aux aspects sociétaux de la génétique. Elle y travaille au sein d’un groupe interdisciplinaire des Health Humanities de la Faculté de Médecine, où elle est nommée Maître de conférences en 2008. Au niveau international, elle collabore fréquemment avec des chercheurs qui ne font pas partie de sa discipline et sa formation sociologique lui permet de faire la différence dans le domaine de la génétique. En 2009, elle séjourne en tant que chercheuse invitée à l’École des Mines de Paris (France), où elle collabore avec le Prof. Michel Callon au Centre de Sociologie de l’Innovation (CSI) sur la sociologie des marchés. Cet environnement s’avère être très stimulant pour approfondir sa compréhension de la sociologie des sciences et de l’innovation.

En 2013, Ine Van Hoyweghen reçoit la bourse ODYSSEUS-II du Fonds pour la Recherche Scientifique (FWO), ce qui lui permet de revenir à la KU Leuven, son alma mater, où elle occupe depuis 2023 un poste de Professeur ordinaire à la Faculté des Sciences sociales. Elle y fonde le Life Sciences & Society Lab, qui se focalise sur les dimensions sociales et éthiques de la biomédecine et de l’innovation biomédicale, en collaboration étroite avec des chercheurs en sciences de la vie. Elle réussit à motiver plusieurs jeunes chercheurs talentueux à mener des recherches de qualité dans ce nouveau domaine de recherche. Avec le soutien du FWO, elle crée en 2014 le Réseau Belge pour la Science, la Technologie et la Société (B.STS), afin de promouvoir les Science & Technology Studies (STS), un domaine encore inexploré à l’époque en Belgique. Fédératrice, elle mobilise ses collaborations internationales pour garantir des recherches de haute qualité aux jeunes chercheurs belges en STS. La même année, elle devient aussi membre de la Jonge Academie, où elle met son expertise sur les interactions entre la science, la technologie et la société au service du développement de la Citizen Science en Flandre.

Au cours de sa carrière, son groupe de recherche est devenu un pôle central de recherche des dimensions sociales des innovations biomédicales dans une perspective internationale, avec de nombreuses formes de collaborations interdisciplinaires européennes autour de la santé numérique, de la médecine personnalisée, de la médecine in silico et de l’intelligence artificielle. Ce faisant, elle a systématiquement repoussé les limites de la sociologie médicale afin d’analyser le plus finement possible l’imbrication des innovations biomédicales et des valeurs sociales.

Depuis le début de sa carrière de chercheuse, elle a encadré de nombreux doctorants et chercheurs postdoctoraux, qui ont à leur tour mené des carrières fructueuses au sein de l’université, du secteur non lucratif et du monde politique. Elle joue un rôle de premier plan dans les collaborations au-delà des frontières disciplinaires, convaincue qu’une vision ouverte est la clé de l’excellence scientifique et de l’impact sociétal.

Depuis 2021, Ine Van Hoyweghen est membre de l’Académie royale flamande pour les sciences et les arts de Belgique. Forte de son expertise en recherche, elle s’investit activement dans le domaine des politiques scientifiques et d’innovation en Belgique et en Europe, en tant que membre de divers comités consultatifs et d’évaluation, et de réseaux internationaux.

En 2025, elle est nommée Professeur invité à l’Université de Milan.

Ine Van Hoyweghen est mariée et a une famille de quatre enfants.

Her research

Ine Van Hoyweghen et son équipe étudient les dimensions sociales et éthiques des innovations biomédicales et technologiques. Elles le font en menant des recherches en sociologie médicale, en STS et en sociologie de l’innovation. Son domaine se concentre sur l’imbrication complexe de la technologie biomédicale et de notre société contemporaine, caractérisée par une innovation constante à l’intersection des sciences de la vie et des sciences humaines. Dans notre société de la connaissance axée sur la technologie, les innovations en sciences de la vie sont difficiles à suivre, en partie à cause du renouvellement continu des technologies numériques. Cela implique des intérêts sociétaux divergents et parfois contradictoires. Les défis sociétaux découlant des développements de demain nécessitent plus que jamais une mise en relation minutieuse des perspectives et des compréhensions au-delà des frontières disciplinaires.

Les premières recherches sociologiques d’Ine Van Hoyweghen à la fin des années 1990 ont coïncidé avec le développement du projet du génome humain, visant à cartographier l’ensemble du génome humain. Grâce à des ordinateurs de plus en plus puissants, ce projet a inauguré une nouvelle ère, caractérisée par une médecine personnalisée et numérisée. Dès le départ, ces innovations biomédicales ont suscité non seulement de grandes attentes, mais aussi des préoccupations sociétales majeures concernant la vie privée, la discrimination et de nouvelles formes d’inégalités sociales. Dans ce contexte, une nouvelle discipline s’est développée au sein des sciences sociales : la sociologie de la génétique. D’une part, ces recherches se concentrent sur les implications sociales des sciences de la vie, en mettant l’accent sur la manière dont l’identité, la responsabilité et la solidarité prennent forme à une époque de génétisation et de numérisation croissantes de la vie sociale. Par ailleurs, nous trouvons ici des recherches sur les aspects sociaux des sciences de la vie. Avec l’aide des STS il a été démontré que la production de connaissances scientifiques est par définition une affaire sociétale, générant de nombreuses implications. Il est dès lors crucial d’examiner les pratiques et les innovations contemporaines en matière de connaissances biomédicales du point de vue des sciences sociales.

Dimensions éthiques et sociales de la génétique

Les premiers travaux de recherche d’Ine Van Hoyweghen s’inscrivent dans le nouveau domaine de la sociologie de la génétique, où elle a développé une approche innovante pour analyser l’interconnexion entre les connaissances scientifiques biomédicales, les politiques, l’économie et la société. Pour ce faire, elle a activement recherché la collaboration avec un large éventail de spécialistes en sciences humaines, tels que des juristes, des philosophes, des historiens et des éthiciens. Dans ses recherches empiriques et sociologiques, elle s’est concentrée sur les patients, les compagnies d’assurance, les organismes politiques et les institutions législatives, ce qui lui confère une large présence dans son domaine d’expertise. Cela lui a permis, entre autres, d’apporter une contribution significative au débat public sur les implications sociétales de la génétique. Avec des collègues internationaux, elle a fondé le Genetic Discrimination Observatory, qui constitue à ce jour la base d’une étude de cas sur l’impact global de la discrimination génétique.

La solidarité à l’heure de la médecine personnalisée et numérique

Dans le cadre de ses recherches Odysseus, elle et son équipe se focalisent sur la question de la solidarité en rapport avec l’arrivée de nouvelles technologies biomédicales. Son travail a un impact analytique et politique tout aussi important. Sur le plan analytique, elle a décrypté l’influence de la personnalisation et de la numérisation de la médecine sur la solidarité. Sur le plan politique, elle a étudié comment les assurances, tant publiques que privées, peuvent rester durables dans une culture économiquement marquée par la personnalisation, le risque propre et la responsabilité individuelle.

Par ailleurs, elle a mené une vaste étude sociologique sur l’avenir de la solidarité en Europe, non seulement dans les soins de santé, mais aussi dans les domaines du travail, de l’État-providence, de la migration, du genre, de la culture et du climat. Ses recherches conceptuelles et empiriques ont donné lieu à de solides collaborations avec des collègues internationaux. Un résultat majeur de cette démarche est une étude longitudinale comparative européenne sur la solidarité à l’époque du COVID-19, portant sur les expériences des citoyens quant aux politiques européennes et nationales menées lors de la pandémie. Le thème de la solidarité constitue également le cœur de ses recherches ultérieures sur la politique numérique de l’UE et les valeurs publiques dans les soins de santé.

L’Europe numérique : innovation biomédicale et valeurs publiques

Dans ses recherches les plus récentes, Ine Van Hoyweghen a élargi son domaine de recherche sociologique aux innovations biomédicales numériques dans l’UE, telles que les technologies de santé numérique, l’intelligence artificielle et la médecine in silico. Elle analyse comment ces nouvelles formes de connaissances et de données biomédicales sont développées, comment ces innovations numériques s’intègrent (ou non) dans la société européenne, et comment en même temps elles se transforment mutuellement.

Plus largement, elle s’attache à la manière dont les débats en cours sur la régulation numérique, les valeurs et l’éthique contribuent à façonner le projet européen. Ces dernières années, elle s’intéresse de près à de nouvelles méthodes permettant d’étudier les dimensions sociales des technologies biomédicales numériques de manière anticipative, en facilitant des ateliers qui regroupent des chercheurs, des patients, des citoyens, des industriels et des décideurs politiques au cours du processus d’innovation.

Pionnière et bâtisseuse de ponts

Ce qui rend la recherche d’Ine Van Hoyweghen unique, c’est la combinaison de travaux conceptuels et empiriques couvrant différentes disciplines, toutes sortes d’innovations et divers moments du cycle d’innovation. En partant des notules de réunions du conseil de l’UE, des visions de décideurs européens et d’entrepreneurs de la Big Tech, en passant par des observations en laboratoire, des études de cas en clinique, des entretiens biographiques avec des patients, aux interactions avec des organismes nationaux de remboursement et des initiatives d’engagement public. Ce faisant, elle parvient à mettre en évidence les liens transversaux dans le processus d’innovation des nouvelles technologies, du laboratoire à la société. Cela lui permet de dresser un tableau critique du monde de l’innovation biomédicale et de ses implications sociales, mais aussi du rôle joué par des visions spécifiques de l’Europe. Cette approche permet de discerner les grandes tendances et mutations sociétales, offrant ainsi une base solide pour une réflexion approfondie sur la politique de l’innovation biomédicale.

Dans son travail Ine Van Hoyweghen excelle en tant que bâtisseuse de ponts et elle sait mieux que quiconque établir activement des liens avec divers chercheurs, disciplines et réseaux, mais aussi avec des décideurs politiques, l’industrie et les citoyens. Selon elle, la contribution du chercheur en sciences sociales à la recherche interdisciplinaire réside dans l’articulation des liens sous-jacents entre des phénomènes apparemment disparates. Ce type de recherche l’oblige à penser au-delà des frontières et, autant que possible, à résister aux réflexes disciplinaires.

Jury report (April 5, 2025)

The 2025 Francqui Prize in Human Sciences is awarded to Prof. Ine Van Hoyweghen, Head of the « Life Science and Society Lab » from the Center for Sociological Research at University of Leuven.

Prof. Van Hoyweghen is a pioneering social scientist of biomedical innovation. She is working at the intersection of social sciences, humanities and medical life sciences. Over the past twenty-five years, she has conducted rigorous empirical work and developed a groundbreaking research agenda that speaks to multiple disciplines and scholarly fields. Her first work was an ethnography exploring the possibilities for discrimination by insurance companies raised by genetic testing. This laid the grounds for examining the interrelations between biomedical sciences and society with a focus on responsible innovation and forms of citizen science. From this research, solidarity has emerged as a key conceptual frame for insisting that patient and layperson voices are heard in regulatory processes and public policy.

Examining the co-production of technology and social relations demands approaches that break the boundaries of traditional scientific disciplines. While interdisciplinarity in the face of complex social problems is often called for, in practice it can be very difficult and risky for individual academics to pursue. Prof. Ine Van Hoyweghen has risen to this challenge, as demonstrated in the impressive breadth of her collaborations and publications. In her efforts to work towards responsible innovation and citizen science she has actively debated and engaged with a full range of stakeholders, including government agencies, patient associations, and the Council of Europe among others.

Alongside her own research achievements, Prof. Van Hoyweghen has succeeded in institutionalizing her knowledge and approach not only through the taking on of institutional responsibilities, but also in her (co-)founding of, for example, the Genetic Discrimination Observatory and the Belgian Network of Science, Technology & Society. At KU Leuven, she has been a part of the design and development of, among others, the Life Sciences & Society Lab (LSS Lab), the Digital Society Institute (DigiSoc) and the Leuven Centre for Health Humanities (LCH²). Throughout these achievements, Prof. van Hoyweghen has supported a new generation of doctoral and postdoctoral scholars with a clear commitment to mentoring and career development through to professional partnership.

Prof. Ine van Hoyweghen is an outstanding researcher who combines rigorous interdisciplinary scholarship with a commitment to addressing urgent social challenges and supporting the next generation of creative scholars. We have no doubt that she will continue to make innovative and important scholarly and social contributions.

Members of the international jury

Professor Eric S. MASKIN

Adams University Professor

Professor of Economics and Applied Mathematics at Harvard, USA

Prix Nobel d’Économie 2007

– Chairman of the jury

Professor Bridget ANDERSON

Professor of Migration, Mobilities and Citizenship

Director Migration Mobilities Bristol (MMB)

Migration, Mobilities and Citizenship

University of Bristol, UK

Professor Donald KATZ

Professor of Psychology

Psychology Department and Program in Neuroscience

Taste or Gustatory System Neural dynamics

Brandeis University, USA

Professor Yann KERBRAT

Professor of Public and International Law

Member and former Director of the Sorbonne Research Institute for International and European Law

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France

Professor Ulrike KLINGER

Professor of Political Communication & Journalism

Amsterdam School of Communication Research ASCoR

University of Amsterdam, the Netherlands

Professor Pierre LASCOUMES

Emeritus director of research at the CNRS

Affiliated with the Centre for European Studies at Sciences-Po Paris,

France

PD Dr. Kathrin OHLA

Director of Perception & Cognitive Neuroscience, dsm-Firmenich, Geneva, Switzerland

Privatdozentin, Department of Psychology, Münster University, Germany

Professor Marco VENTURA

Professor in Law and Religion at the University of Siena, Italy

Associate Researcher at the Centre Droit, Religion, Entreprise et Société

of the French National Research Council and the University of Strasbourg, France

Professor Ayo WAHLBERG

Head of Department of Anthropology

University of Copenhagen,

Denmark

– Members of the jury

Greet T’JONCK

Secretary General of the Francqui Foundation

– Secretary of the jury

Herman Van Rompuy’s address

(June 12, 2025 – Palace of the Academies – Brussels)

De jaarlijkse Francqui prijs is bijna honderd jaar oud. Hij past zich feilloos aan aan de wereld waarin we leven en aan de ontwikkeling van de wetenschap maar met behoud van de grote waarden die de kern uitmaken van onze beschaving. Telkens stellen wij ons de vraag: wat is goed voor de mens en voor de mensen? Sterker nog: hoe maken we de samen-leaving meer menselijk, humanior? Die vraag is des te prangender in een tijd waarin wij helaas opnieuw moeten spreken over oorlog en vrede, over wat is waarheid en leugen, over wat is goed en wat iworden opnieuw geconfronteerd met de basisvragen van ons bestaan als persoon en als gemeeenschap. Mijn generatie is opgegroeid in een humaniora onderwijs , letterlijk meer menselijkheid. Hoe passen we dat menselijk uitgangspunt toe in een digitale wereld en in een revolutionaire medische omgeving? Welk soort mens willen wij? Dat is precies het onderzoeksveld van onze laureaat van dit jaar: Ine Van Hoyweghen, professor aan de KULeuven en lid van deze roemrijke Akademie waarin we ons vandaag ruimtelijk bevinden. Professor Van Hoyweghen is een expert op het gebied van de sociale impact van biomedische innovaties. Haar onderzoek richt zich op de sociale, ethische en regelgevende aspecten van technologieën. In concrete onderzoeksprojecten heeft ze zich toegelegd op digitaal gegevensbeheer, patiëntenparticipatie en solidariteit in de gezondheidszorg. Haar vraag is: hoe houden we het menselijke blijvend voor ogen in een stormachtige evolutie?

Le jury international présidé par le professeur Maskin, lauréat du prix Nobel, a reconnu cette question fondamentale et les recherches menées par Ine van Hoyweghen à ce sujet. Il n’y a pas de limites à la connaissance, mais il y a des limites à l’application de nos connaissances. Tout ce que nous pouvons faire n’est pas nécessairement permis. Il ne s’agit pas ici de moralisme, mais de morale, non pas de pointer du doigt, mais de notre condition humaine. Dans le nouvel environnement technologique dans lequel nous vivons, quelques-uns ne peuvent pas décider pour tous, et certainement pas ceux qui détiennent le quasi-monopole de ces technologies et/ou qui ont l’argent. Il existe aujourd’hui une concentration sans précédent du pouvoir dans l’économie et la politique, du moins dans certains pays. Cela est non seulement malsain, mais aussi dangereux. Les données, c’est le pouvoir. Data is macht. Les données, c’est le marché. Ceux qui ne possèdent pas les données tentent parfois de les voler, non pas pour les utiliser, mais pour en abuser. Il serait erroné de ne voir que le côté négatif des nouvelles technologies, mais ce serait une erreur encore plus grande de croire que tout le monde est de bonne foi, que les gens ont naturellement de bonnes intentions et que l’autorégulation est préférable à la réglementation gouvernementale. Une main invisible nous conduirait naturellement vers le bien pour tous. Laissons fleurir cent fleurs et la nature se purifiera d’elle-même. « Tout ira bien » est une sagesse apparente que l’on entend souvent. Parfois, des dommages irréparables peuvent être causés. C’est pourquoi nous devons redoubler de vigilance en cette période de changements profonds dans les domaines de la science et de la technologie. Si nous prenons aujourd’hui la mauvaise direction, il n’y aura pas de retour en arrière possible. Dans le climat actuel de glorification de la déréglementation, il ne faut pas généraliser. Bien que les pouvoir publics soient aujourd’hui considérés avec méfiance, la démocratie a un rôle important à jouer dans la protection des citoyens contre la manipulation et les abus. Les pouvoirs publics doivent protéger la pluralité des opinions, mais parfois, il faut aussi protéger contre la liberté de mentir et de tromper. Si les autorités n’avaient pas écarté les théories du complot et s’ils n’avaient pas pris en main la distribution de vaccins efficaces dans l’UE, nous serions encore aujourd’hui en pleine pandémie, ou plutôt en enfer. Je traduis à ma manière l’opinion d’Ine Van Hoyweghen. Aujourd’hui, cependant, il s’agit de son travail, de ce qui l’inspire et de sa vision des choses, et non de ce que moi-même et d’autres en pensons, même si je n’ai aujourd’hui aucune difficulté à partager son avis.

Pour notre lauréate, la recherche scientifique n’est pas une quête solitaire : never research alone. C’est un travail d’équipe. Elle ne se limite pas à une seule discipline ou à un seul pays. Elle ouvre de nouveaux horizons. Il n’y a pas de place pour la rivalité ou la jalousie, mais pour la coopération et le service à une cause qui transcende nos egos.

Dikwijls wordt het debat over wetenschap en ethiek of over technologie en werkgelegenheid herleid tot een oppervlakkig debat over optimisme en pessimisme. De pessimist heeft trouwens altijd gelijk. Als het verkeerd afloopt kan hij zeggen: ik had het je toch gezegd en als het toch goed eindigt zegt de pessimist: des te beter. De onderzoeker moet de gave van het onderscheid hebben: waar zijn er mogelijkheden voor menselijke ontplooiing of voor een beter leven en waar zijn de gevaren en wat kunnen wij doen? Onze laureaat zegt dat verontwaardiging niet genoeg is. Ze noemt zichzelf een activist voor menselijke waarden. In totalitaire regimes staat niet de mens voorop maar het land, het ras, de ideologie. In illiberale politieke regimes die neo-kapitalistisch zijn gaat het om geld, van en voor enkelen. Europa heeft een eigen model of zou dat nog meer moeten hebben. Ine Van Hoyweghen wil daar inhoud aan geven. Ik lees in interviews dat onze laureate zegt dat ze geen vernieuwend wetenschappelijk werk heeft geleverd maar oude menselijke waarden verzoenen met nieuwe technologieën is vernieuwend. Het had trouwens reeds eerder moeten gebeuren. De Francqui Stichting is blij hieraan duw te hebben gegeven.

We beleven vreemde tijden. Enkele jaren geleden zagen een aantal mensen woke, vooral de excessieve variant ervan, als een gevaar. Ik hoop dat dezelfden de huidige kruistocht tegen woke of vermeende woke even gevaarlijk vinden. Dat universiteiten droog gelegd worden en uitgesloten uit de internationale gemeenschap, gaat in tegen wat wij in Europa verstaan onder de vrijheid van mening en de vrijheid van onderwijs. Ik heb mij nooit zo sterk Europeaan gevoeld als vandaag. De universiteiten in ons land vervullen reeds soms 600 of 200 jaar die rol. Ze volgen onverstoorbaar hun missie ten dienste van de wetenschap, van hun studenten, ten dienste van mensen en van het algemeen belang. Wij moeten daar meer fier op zijn. Onze universiteiten in Europa zijn in de loop van de jaren naar mekaar toegegroeid zowel door Erasmus programma’s, door het grote onderzoeksprogramma HorizonEurope, door de Bologna dynamiek, door de talloze associaties tussen Europese universiteiten . Ze zijn meer partners dan concurrenten omdat ze dezelfde zaak dienen. Wie aan één van hen zou raken zou aan alle raken. Dat is onze European way of life. Ik ben ervan overtuigd dat velen aan de andere zijde van de oceaan stil of open daar ook zo over denken.

Je voudrais ajouter une réflexion qui, malheureusement, est également très pertinente aujourd’hui. Elle est de la grande philosophe Hannah Arendt : « Ce mensonge permanent n’a pas pour but de faire croire un mensonge au peuple, mais de faire en sorte que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne sait plus distinguer le vrai du faux ne sait plus distinguer le bien du mal. Et un tel peuple, privé de sa capacité de penser et de juger, est, sans le savoir et sans le vouloir, totalement soumis à la domination du mensonge. Avec un tel peuple, on peut faire ce que l’on veut. »

We beleven in onze tijd de hoogdagen van de kennis. We moeten ook de hoogdagen vieren van waarden, van de rusteloze zoektocht naar waarheid, goedheid en schoonheid, naar verbondenheid, naar wat ik schroomvol liefde noem. Waarden zijn begrenzing van wat mag en en niet mag maar ook een kans voor meer menselijkheid en broederlijkheid. Onze laureate is daardoor gedreven. Een vrouw met een missie. Nogmaals proficiat.